森有正についての第三稿です。森は言葉には、それぞれが本当の言葉となるための不可欠な条件があるといいます。それはその条件に対応する「経験」であるというのです。経験とは、事柄と自己との間の抵抗の歴史であると主張します。福祉を論ずるにせよ、平和に論ずるにせよ、その根底となる経験がどれだけ苦渋に充ちたものでなければならないかを想起することです。その意味で経験とは体験とは似てもつかないものであると主張します。体験主義は一種の安易な主観主義に陥りやすいと警告するのです。

「人間は他人がなしとげた結果から出発することはできない。照応があるだけである。これは文化、思想に関してもあてはまる。確かに先人の築いたその上に築き続けるということは当然である。しかし、その時、その継続の内容は、ただ先人の達したところを、その外面的成果にひかれて、そのまま受けとるということではない。そういうことはできもしないし、できたようにみえたら必ず虚偽である。」

「変化と流動とが自分の内外で激しかったこの十五年の間に、僕のいろいろ学んだことの一つは、経験というものの重みであった。さらに立ち入って言うと感覚から直接生れてくる経験の、自分にとっての、置き換え難い重み、ということである。」

「経験ということは、何かを学んでそれを知り、それを自分のものとする、というのと全く違って、自分の中に、意識的にではなく、見える、あるいは見えないものを機縁として、なにかがすでに生れてきていて、自分と分かち難く成長し、意識的にはあとから それに気がつくようなことであり、自分というものを本当に定義するのは実はこの経験なのだ。」

「自己の中の生活と経験とが発展し進化されて、おのずからその経験そのものが、平和を、自由を、人間形成を定義するようにならなければ、すべてが軽薄になり混濁してくる。経験が体験と違うのは、そしてそれについての一つのもっとも根本的な点は、前者が絶対的に人為的に、あるいは計画的に、作り出すことが出来ない、ということである。」

「日本では、自由とか、平和とか、民主主義とか、そういう言葉そのものにつかまってしまって、それらの言葉の持つ真の意味を考えない。どうも、事態がすべて逆転している。これは非常に不幸だと思います。現在、言葉というものが、非常にむなしいものになっているとしたら、それは、経験の裏づけを失った、沈黙の重みをになったものでなくなってしまった、ということでしょう。」

このように森有正は、経験という意味を深く追求することによって、真理であると思われることを一度真剣に、徹底的に疑う勇気が生まれるというのです。

この本に「思索の源泉としての音楽」という章があります。森はオルガン演奏をこよなく愛した人です。特にバッハ(Johann Sebastian Bach)のパッサカリア(Passacaglia)やグレゴリアン聖歌(Gregorian Chant)に心酔していました。こうした音楽の本質は、人間感情についての伝統的な言葉を、歓喜、悲哀、憐憫、恐怖、憤怒、その他を、集団あるいは個人において究極的に定義するものだとします。人間は誰しも生きることを通して自分の中に「経験」が形成されると森はいいます。自己の働きと仕事とによって自分自身のものとして定義される、それが経験だというのです。この仕事は、あらゆる分野にわたって実現されるもので、文学、造形芸術などとともに音楽もその表れだといいます。

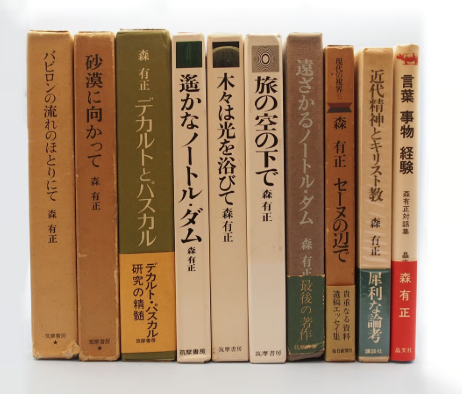

この著作は森有正の人となり、生き方、フランス文化や日本文化に対するに関する思索や洞察、さらには音楽の意義に至るまで、その言葉や音楽の定義力の強烈な純粋さのようなものが織りなすエッセイとなっています。私の考え方の一つの道しるべのようなものとなった、かけがえのない一冊です。