現代は科学時代であるといわれます。この華々しい発展と成果は、科学が哲学や神学的な思弁から訣別することによって可能になった面もあるように思われます。ですが、今や最先端の科学技術は、哲学とか倫理とは切り離せないような様相を呈しています。

科学技術の進展は、それに伴う社会的・倫理的な問題が提起され、哲学と科学哲学の捉え方が注目されています。いわば科学技術の進展とその影響は、人間の自由とか生と死、価値と道徳などの哲学問題を問い直しているからです。特にAI技術、遺伝子工学、量子物理学、気候変動などの分野は、これまで経験しなかったような新しい帰結をもたらし、そこに哲学的な問いを新たに提起しています。具体的には、プライバシーと監視の課題、AIによる個人データの収集や監視技術が引き起こす懸念、遺伝子編集技術と倫理的な使用についての議論、安楽死と自殺幇助など、これらの問いに対して、私たちはどう対応すべきかという哲学的な課題です。

次に科学の方法論に関する議論です。科学の方法論やその限界についても、哲学的な検討が行われています。例えば、「科学的実在論」と「反実在論」です。科学的実在論者は、科学的な理論が物理的な世界の実態を正しく記述し、理論によって予測される事象や存在するものが実際に存在すると確信しています。科学によって事象は説明されると主張するのです。

他方、反実在論とは、科学的理論が現実世界の「真実」や「実態」を正しく表現しているわけではなく、単に観察結果や経験的なデータを使って事象を説明するための道具に過ぎないとする立場です。反実在論者は、私たちが認識したり語る対象は、現実に存在するかどうかについて異なる視点があるとし、現在の科学的理論も最終的には変わる可能性が高いと主張します。

科学がどの程度現実を正確に反映しているのか、または科学的理論がどれだけ仮説的なものであるべきかといった問題が議論されています。こうした提起は、科学哲学の中心的なテーマのひとつです。このように問題はなんであれ、世界と人間のより正しい理解のために哲学と科学は深い知見を与えていると考えられます。

ひるがえって哲学は、存在、知識、倫理、美、真理などの根本的な問題について広範に考察する学問といわれます。科学の範囲を超えた抽象的な問いを扱い、日常生活や人間の経験に関する基本的な理解を深めることを目指します。例えば、「人間とは何か」「道徳的な義務はどこから来るのか」などが哲学的な問題です。他方、科学哲学は、科学そのものに関する哲学的な考察を行う分野です。科学がどのようにして知識を得るのか、科学理論はどのように成立するのか、科学の成果はどれほど信頼できるのか、科学と他の知識体系との関係はどうか、といった問題を探求します。科学の実践やその理論の基盤、方法論について考えるため、通常、哲学の中でも特に科学に関連したテーマに焦点を当てます。

以上のように哲学は広範な根本的な問いを探求する学問であり、倫理学、形而上学、認識論などを含みます。世界に対する広い視野や知識を指す世界知は、地理、文化、歴史、政治、経済、科学など、さまざまな分野にわたる実践や分析によって確立されます。その課題にとりくむのが科学哲学の役割だと考えられます。このように哲学と科学哲学は異なる対象を扱っているものの、現代の科学技術が生み出す新たな問題に対して、人間の進化や進歩に新しい視点を提起するなど互いに影響しあっています。

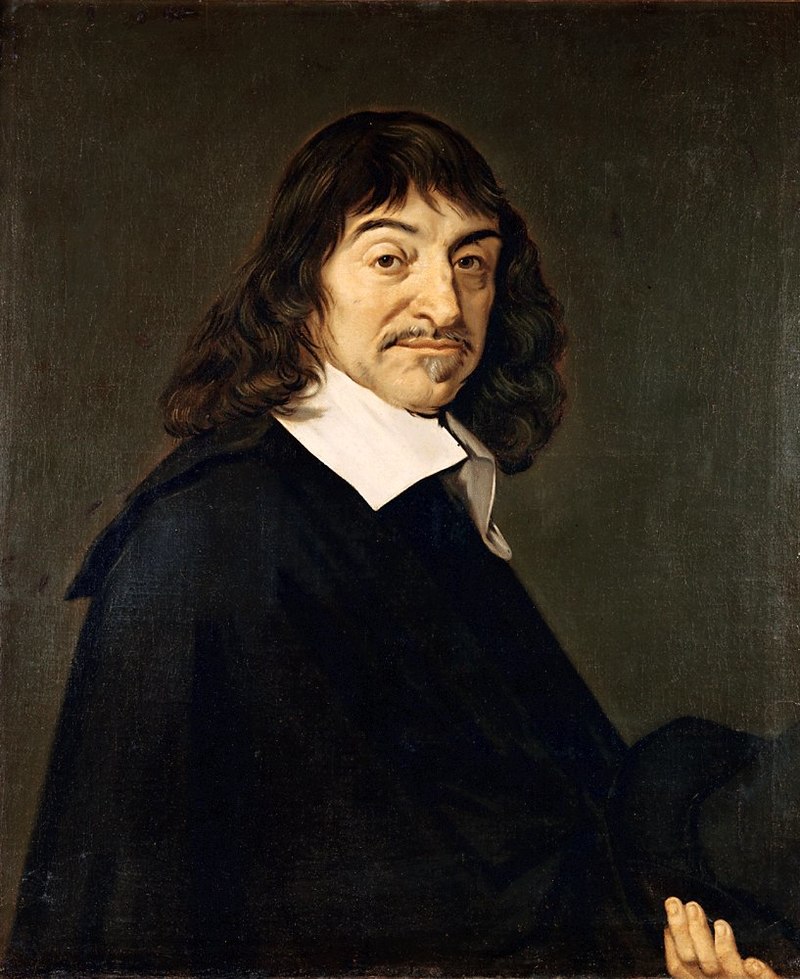

最後にデカルト(René Descartes) の「方法序説(Discours de la méthode)」からの言葉を引用しておきます。この書物は、科学的知識を体系化するための方法論が提示されており、観察や実験、論理的推論を重視しています。デカルトは、「すべてを疑う」という姿勢を提案し、それを通じて確実な知識に到達する方法を示しています。感覚による知識は不確実であり、理性による判断が信頼性の高いものだというのです。「すべてを疑う」という宣明は、哲学や科学哲学のありようを説明しているかのようです。