ドナルド・トランプ大統領(Donald Trump)の相互関税政策(mutual tariff) は、日本の経済や社会にとって「国難」であるという観測があります。ですが見方によっては好機となるという指摘もあります。人工知能のAIによる見立てでは、積極的な視点や対応策が指摘されています。AIはデータ分析において相互関税政策に関する大量のデータを高速に処理し、傾向やパターンを抽出することで将来の予測や判断の材料を提供してくれます。AIの予測を基にして私も次のような相互関税政策の見方や対応を考えてみます。

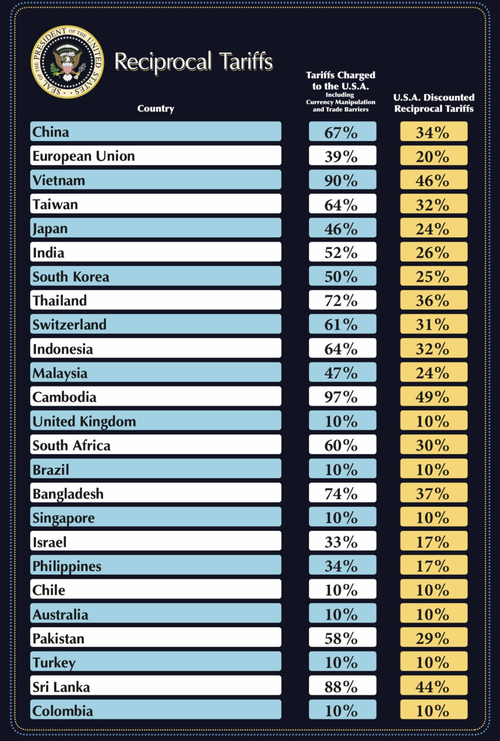

第一の見方は、中国への依存からの脱却ということです。トランプ政権下での相互関税政策、特に米中間の貿易戦争とか経済戦争は、日本の中国との相互協力や依存を減らす契機となるかもしれません。アメリカへの報復関税を強化した中国に対しては「関税を125%に上げる」と宣言しています。アメリカは日本の中国への過剰依存を警戒しています。中国にある多国籍企業の日本の位置は高いからです。そして、日本は米中間の対立を利用して、アメリカ市場における競争力を高めると同時に、中国への過剰依存を見直すことができます。特に日本企業が製造拠点を中国から他のアジア諸国や国内に移す動きが強まり、国内産業の育成や国産品の供給と需要の拡大につながる可能性があります。

第二の見方は、貿易交渉の強化です。トランプ政権はアメリカの利益を最優先にしているので、日本にとってはアメリカとの貿易交渉での優位性を確保できる動きがでてきました。日本はアメリカとの貿易協定を結んでいるので、農産物や自動車に関する問題を解決する機会となってきています。具体的には、アメリカからの農産物や畜産物への高い関税によって、国内農産物など生産が奨励され農産品の物価の安定と需要の拡大につながる可能性です。アメリカからの農産物や畜産物の高い関税が、日本に利するということを盾にした交渉によって、アメリカとの貿易協定の改正交渉を有利に進めることができそうです。

第三の見方は、国内産業の競争力強化です。相互関税政策の影響で、日本国内でも「競争力を高めなければならない」という意識が強まっています。特に自動車産業や電子機器産業などでの革新を加速させる動きです。国内企業の競争力を強化するための積極財政による投資が促進され、さらに新しい技術の開発につながることが期待されます。

第四の見方は、サプライチェーン(供給網ーsupply chaine)の再構築です。トランプ政権の相互関税政策により、企業はサプライチェーン(supply chaine)の多様化や再構築を進めることを促すはずです。日本企業はそのために、製造拠点を国内を含めてアジアや他の地域に移転し、これによって日本が新たな供給網を構築するチャンスとなります。このサプライチェーンの再編成は、特にリスク分散やコスト削減の面で日本企業にとって有利に働くことが期待されます。

第五の見方は、グローバルな競争環境の変化です。トランプ政権の政策は、グローバルな経済環境を大きく変化させようとしています。この変化に対応するため、他国との経済連携や自由貿易協定(FTA)の重要性が増しています。日本は既にEUやTPP(環太平洋経済連携協定)をはじめとする貿易協定を積極的に結んでおり、これを活用して、各国に対して世界経済での影響力をさらに強化する提言の機会を得ています。

第六の見方は、新興市場でのプレゼンスー存在の拡大ということです。アメリカと中国の間で経済的な対立が続く中、日本企業はアジアやアフリカなどの新興市場に注目しています。このような市場において、日本は経済的なプレゼンスを拡大するチャンスを得ており、これにより新たに経済的・社会的に貢献する機会が生まれています。

次に、相互関税政策について日米貿易協定の交渉をどのように進めるべきかについて、いくつかの方略を挙げてみます。

互いに一方的な利益を追求するのではなく、アメリカとの関係を維持しつつ戦略的に譲歩したり調整することで、日本にとっての利益も確保する方針が有効です。例えば、自動車輸出に関しては、一定の譲歩をしつつ、品質の高い製品をアピールすることで、アメリカ市場における競争力を強化する方法が考えられます。

農産物や畜産物は、特にアメリカが強く関心を持つ分野です。日本は農産物市場の開放を進めつつも、国内農業への影響を最小限に抑えるための対策を講じることが重要です。例えば、アメリカの産物への関税の増減を段階的に進めること、減反など農業政策の変更、自給率の向上、農家への補助金、技術支援、所得補償など国内農業支援策を強化することで、農業の保護と貿易自由化のバランスを取ることが求められます。

アメリカは「非関税障壁」を問題視しています。非関税障壁とは輸入数量制限・輸入課徴金・差別的貿易金融制度などの関税以外の方法で国産品と外国品を差別する方策です。アメリカは日本の消費税が非関税障壁となっているため、日本から輸出する品が安くなっているとクレームをつけているのです。しかもアメリカからの輸出品には、日本から輸入関税がかけられているので高くなると主張しています。アメリカへの輸出を有利にしている非関税障壁の解消には、アメリカが要求する非関税障壁の主張に応えることです。さらに輸入手続きの複雑化や輸入制限、製品の基準設定、製薬業界での承認手続きの簡素化などを進め、アメリカ側の要求に応えつつ、日本企業の競争力を維持することが大事です。

米中間の貿易戦争は激化しようとしています。その間隙をぬって日米間の経済的な相互依存性を強調し、お互いに利益をもたらす協定を目指すことが重要です。特に、アメリカが中国との貿易戦争で直面している問題を背景に、日本がアメリカの貿易相手国として重要な役割を果たすことをアピールすることで、交渉を有利に進めることができます。例えば、アメリカの農産物やエネルギーの輸出拡大を日本が支援する代わりに、日本の産業界にも利益がもたらすという取引(deal)が必要です。

日本の技術力や品質の高さは世界的に評価されています。この強みを活かし、アメリカに対して単に市場を開放するだけではなく、共に新たな技術や産業分野での協力を進めることを提案し、交渉を有利に進めることができるはずです。特に、AI、自動運転技術、再生可能エネルギーなどの新興分野での日米協力を強化する提案を行うことで、双方の利益を高めることができます。

トランプ政権の強硬な姿勢に対して、日本は強い外交的アプローチをとる必要があります。アメリカ側の要求に対しては、日本としての立場や利益をしっかりと主張し、双方の利益を最大化する方向で交渉を進めることが求められます。また、アメリカ国内での政権交代の可能性も視野に入れつつ、柔軟な交渉戦略をとることが重要です。

結論:

トランプ大統領の相互関税政策は、石破首相がいうような「日本にとっての国難」ではなく、むしろ多国間での貿易の拡大や国内企業の育成と需要の拡大などで大きなチャンスが到来したととらえるべきでしょう。今回の相互関税政策は、日本国内における大胆な投資による先端技術の開発、高い技術力による製品の生産を拡大を促す好機となり得ると言えそうです。