ブラームス(Johannes Brahms)といえば、我が国でも非常に人気の高いドイツの作曲家です。その理由は、作品の楽風にあるような気がします。ソナタ、変奏曲、室内楽曲、交響曲などの古典的な形式を蘇生し、復活しようとしたといわれます。

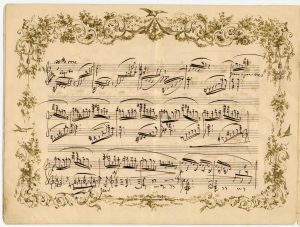

Capriccio, Op. 76, no. 1

Music Deposit 17 (formerly known as Ma21 B73 op.76 no.1)

Page 4

Gilmore Music Library, Yale University

ブラームスは父からヴァイオリンとチェロの手ほどどきを受け、私立学校にはいります。そこで聖書を愛読したといわれます。やがてピアノも学び、バッハやベートーウェンのドイツ古典主義の精神を学んだようです。

中世の「教会旋律」、「ネーデルランド(Netherland)楽派のカノン(Canon)」、「パレストリーナ様式(Palestrina)」、「フーガ(Fuga)」、「パッサカリア’Passacalia)」、「無伴奏モテット(Motteo)」、「コラール(Chorale)」など、遠く中世やルネッサンス時代にまでさかのぼる遺産を復活させた作曲家です。

教会旋律とはグレゴリア聖歌の分類に使われる終止音によって四つに分類されます。終止音から高く上がり下がりします。カノンとは、複数の声部がおなじ旋律を異なる時点からそれぞれ演奏されます。「主よ、人の望の喜びよ」とかパッヘルベル(Pachelbel)のカノンにみられる様式です。パレストリーナ様式とは、滑らかな旋律の流れ、豊かな和音の連続による完璧な和声、厳格な対位法、などルネッサンス音楽の様式のことです。フーガとは模倣対位法といわれ遁走曲といわれます。パッサカリアはスペインとイタリアで盛んになった遅い三拍子の舞曲のことです。モテットとは声楽曲のジャンルの一つです。中世末からルネッサンス音楽にかけて発達しました。