私がかつて一度会ったことのある哲学者が森有正です。呼び捨てにするのは少々ためらいますが、彼は哲学者というよりもフランス文学者といったほうが適当かと思われます。彼は、明治時代の政治家で初代文部大臣となった森有礼の孫で、東京帝国大学文学部哲学科で卒論を『パスカル研究』として発表します。やがて1948年東京大学文学部仏文科助教授に就任します。第二次世界大戦後、始まった海外留学の第一陣として1950年フランスに留学し、デカルト(Rene Descartes)やパスカル(Blaise Pascal)を研究し、そのままパリに留まります。東京大学を退職しパリ大学東洋言語学校で日本語や日本文化を教えていきます。

私が森有正に会ったのは、1965年6月頃の札幌ユースセンター教会です。そこで働いていたとき、森が教会に入ってきて名刺を示し「オルガンを弾かせて欲しい」というのです。教会にはアメリカのルーテル教会青年リーグから寄贈された約400本のパイプのオルガンが設置されて礼拝やコンサートで使われていました。私はそのとき、彼が学者でオルガン愛好家であることを知りませんでした。後に「遙かなノートル・ダム」に出会ったとき、彼の深い思索や文明批評に触れて、その学識に接することになります。

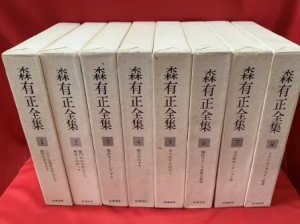

森はパリでの長い生活で、その間数々の随想や紀行などを著します。人々の息づかいが伝わるような濃密な文体で知られています。読みこなすのは容易ではありません。晩年は哲学的なエッセイを多数執筆して没します。森有正選集全14巻の第4巻が「遙かなノートル・ダム」です。彼はフランスの教育制度や内容にも深い関心を示します。著者の経験と思索の中には、フランスの教育に触れる箇所があります。

「フランスの教育の要点は、知識の集積と発想機構の整備の二つである。知識の集積とは記憶が主要な役割を果たす。それは実に徹底していて、中等教育の歴史科をとってみると、先史時代から現代まで第六学級から卒業までの七年間に膨大な量を注入する。知識は内容を省略せず、各時代の主要問題、政治、外交、経済、社会、文化を中心に、しかも頻繁なコントロールや宿題、さらに作文によって生徒自身の表現能力との関連において記憶されるようになっている。日本の中学や高校の教科書の五倍くらいの量である。」

「フランスにおいては、自国の言葉の学習に大きい努力が払われている。小学校に入る6歳くらいから、大学に入る18歳くらいまで行われるバカロレア(Baccalaureate)という国家試験まで、12年間にわたり緻密に行われる。その目的は単に本を読むことを学ぶだけでなく、作文すなわち表現力を涵養するために行われる。漠然と感想を綴ることではなく、読解、文法、語彙、読み方にわたって低学年から教育が行われ、その定義と正しい用法が作文によって試されるのである。文法にしても、しかじかの規則を覚えることではなく、その規則の適用である短い文章を書くことが無数に練習される。読本の読解ももちろん行われる。学年が進むと、文法的分析に論理的文体論的分析が加わる。そして作文はいつも全体を総括的にコントロールするものとして、中心的位置をしめている。」

このようにフランス教育の中心課題が知識の組織的蓄積であって、そこから自分の発想を磨くという眼目を忘れてはならないと説きます。それは単なる知識の詰め込みではないということです。

森は、人間の中心課題として経験と思考、伝統と発想、そして言葉の重みを提起します。日本人は英語の単語や語句をたくさん知り、難しい本を読むことができても、書くとなると正しい英語を一行も綴れないことを話題とします。それは、自分の中の知識に対する受動的な面と能動的な面との均衡の問題であると指摘します。たくさんのことを覚えても、記憶してもそれが自分の中にそのまま停止しているから文章を綴れないのだ、といういうのです。単なる作文の練習をしてもどうなるものではなさそうです。英語でもフランス語でも本当に正しい語学を身につけるためには、その国の人の間に入って経験を積むほかはないと断言するのです。

言葉には、それぞれが本当の言葉となるための不可欠な条件があるといいます。それはその条件に対応する「経験」であるというのです。経験とは、事柄と自己との間の抵抗の歴史であるというのです。福祉を論ずるにせよ、平和に論ずるにせよ、その根底となる経験がどれだけ苦渋に充ちたものでなければならないかを想起することです。その意味で経験とは体験とは似てもつかないものであると主張します。体験主義は一種の安易な主観主義に陥りやすいと警告するのです。

「人間は他人がなしとげた結果から出発することはできない。照応があるだけである。これは文化、思想に関してもあてはまる。たしかに先人の築いたその上に築き続けるということは当然である。しかし、その時、その継続の内容は、ただ先人の達したところを、その外面的成果にひかれて、そのまま受けとるということではない。そういうことはできもしないし、できたようにみえたら必ず虚偽である。」

「経験ということは、何かを学んでそれを知り、それを自分のものとする、というのと全く違って、自分の中に、意識的にではなく、見える、あるいは見えないものを機縁として、なにかがすでに生れてきていて、自分と分かち難く成長し、意識的にはあとから それに気がつくようなことであり、自分というものを本当に定義するのは実はこの経験なのだ。」というのが森が強調したいことでもあります。

「変化と流動とが自分の内外で激しかったこの十五年の間に、僕のいろいろ学んだことの一つは、経験というものの重みであった。さらに立ち入って言うと感覚から直接生れてくる経験の、自分にとっての、置き換え難い重み、ということである。」このように経験という意味を深く追求することによって、真理であると思われることを一度真剣に、徹底的に疑う勇気が生まれるというのです。

この本に「思索の源泉としての音楽」という章があります。森はオルガン演奏をこよなく愛した人です。特にバッハ(Johann Sebastian Bach)の音楽やグレゴリアン聖歌(Gregorian Chant)に心酔していました。こうした音楽の本質は、人間感情についての伝統的な言葉を、歓喜、悲哀、憐憫、恐怖、憤怒、その他を、集団あるいは個人において究極的に定義するものだとします。人間は誰しも生きることを通して自分の中に「経験」が形成されると森はいいます。自己の働きと仕事とによって自分自身のもとして定義される、それが経験だというのです。この仕事は、あらゆる分野にわたって実現されるもので、文学、造形芸術などとともに音楽もその表れだといいます。

この著作は森有正の人となり、生き方、フランス文化や日本文化に対するに関する思索や洞察、さらには音楽の意義に至るまで、その言葉や音楽の定義力の強烈な純粋さのようなものが織りなすエッセイとなっています。私の考え方の一つの道しるべのようなものとなった、かけがえのない一冊です。

参考資料

『バビロンの流れのほとりにて』 (講談社) 1968年

『遥かなノートル・ダム』(筑摩書房) 1967年

『経験と思想』(岩波書店) 1977年

(投稿日時 2024年8月18日) 成田 滋